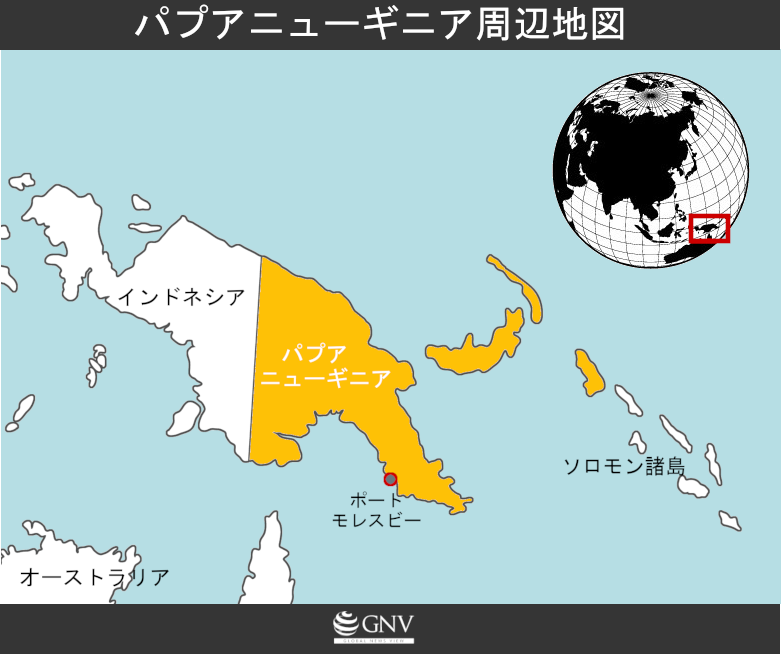

世界に存在する約7,000言語のうち、驚くべきことに12%が1つの国に集中している。その国とは、赤道近くのオセアニアに位置するパプアニューギニアである。人口が606万人と比較的少ないが、853もの言語が使用されている。ではなぜパプアニューギニアでこのような多様な言語が存在するのだろうか。その秘密を探っていきたい。

パプアニューギニアの首都、ポートモレスビー(写真:Commonwealth Secretariat/Flickr[CC-BY-NC-ND-2.0])

言語の発展

パプアニューギニアではおよそ5万年前に最初に定住した東南アジア系と推測される人々によって言語がもたらされた。この言語グループはパプア語と呼ばれるが、様々な語から派生しており、様々な語に枝分かれしているため、言語同士の交わりを持つことは少ない。また、およそ2,500年前には東南アジアなどのオーストロネシア語圏の人々が海岸地域に移住し、新たな言葉も流通した。

そんな中、エンガ(Enga)語(現在、約230,000人の話者がいる)や、フーリ(Huli)語(約150,000人)、メルパ(Melpa)語(約130,000人)など、数多くの言語が発展していった。また、貿易でつながっていた複数のコミュニティとの間にヒリモツ(Hiri Motu)語という言葉も生まれた。地図を見ると、実に多くの言語が国内に点在することがお分かりいただけるだろう。

さらに、植民地化とともに新たな言語が生まれた。18世紀後半に国の北半分がドイツの支配下に、南沿岸エリアがイギリス領になると、パプアニューギニアの言語にドイツ語と英語の要素が加わった。その中でも特に、英語を基礎として、ドイツ語やその他植民地化前からパプアニューギニア国内で使用されていた様々な言語が混ざり合ってできたトクピシン(Tok Pisin)語が目立つ(※1)。トクピシン語はオーストラリアのクイーンズランド州やサモア、フィジーなどでパプアニューギニアの出稼ぎ労働者が19世紀に使用し始めたところに起源を持つ。特に男性労働者が国内に持ち帰り、若い世代に伝わったことで広く伝わった。トクピシン語は植民地支配によって得られた副産物であったものの、次第に地元の人々とヨーロッパの入植者たちのコミュニケーションの手段である以上に、新たな言語として国内に浸透していったのである。

パプアとニューギニアは1949年にオーストラリアの支配下に統一され、1975年に独立を果たしたが、その際にトクピシン語、英語、ヒリモツ語の3言語を公用語として採用した。現在、最も多くの人が母語としているのがトクピシン語であり、その語彙の簡易さから122,000人が第一言語として、4,000,000人が第二言語として使用しており、今では新聞や国会でも使用されている。一方で英語とヒリモツ語に関しては、公用語ではあるものの、英語は主に政府や教育現場で使用されるところにとどまり、ヒリモツ語は主に第二言語として多くの人々に使用されているのみで、トクピシン語ほどの広がりを見せなかった。また2015年に手話も公用語として採用された。

多様性の理由

世界で人々の交流が増え、国が統一されるとともに言語も淘汰されていく中で、パプアニューギニアではなぜこのように多くの言語が残存しているのだろうか。その理由は以下の3つと考えられている。

1つ目の理由は、地形的要因である。パプアニューギニア内は多くの湿地や密林、山によって村もしくは地域で小さな単位ごとに孤立しており、独自の言語が発達したと考えられる。また郊外で暮らす人の数は都市で暮らす人の6倍以上とかなり多く、今日に至るまで村同士の交流は少ない。その孤立状態が続いたのも、パプアニューギニアでは森林伐採が進まなかったことも要因の一つといえるだろう。森林伐採によって、そこに居住していた人々が住む場所を失って散り散りになり、言葉が失われてしまう現象が確認されている。

パプアニューギニア内に流れる大きな川(写真:Jim/Flickr[CC-BY-NC-ND-2.0])

2つ目の理由は、時間的要因である。言語学者ウィリアム・フォーリー氏によると、言語の分裂には約1,000年の時間を要することを前提とすれば、パプアニューギニアでは言語誕生から40,000年が経過しているので、1,000言語以上が生まれるのは自然なことだと推測されるという。

3つ目の理由は、社会的要因である。多民族社会であるパプアニューギニアでは、言語が民族のアイデンティティを示す要素であり、国もそれを強みとしている。多くの現代国家が創られた過程において、国家が強制力を持って一つの言語に統一しようとしてきた。比較的早い時期にそうしてきたフランスや日本では、一部の方言しか残らなかったのに対し、比較的最近国家が統一されたドイツとイタリアでは、今日に至るまで豊富な方言が使われている。

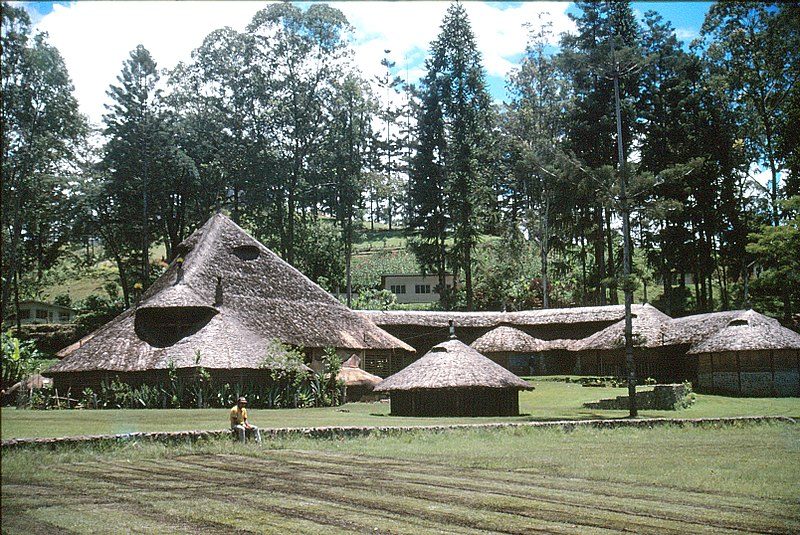

高地にある地方の風景(写真:Brian Ireland/Wikimedia [CC-BY-SA-2.0])

多様性の危機

しかし、それらの言語の多くは危機に瀕している。その理由としては、若者が通学や就労のために地元を離れることや、森林伐採などでコミュニティごと他の言葉が使われている地域に移住していくことが挙げられる。普段使われなくなり、その言葉で育った年長者から下の世代へ受け継がれなければ、年長者が少なくなるにつれ言語も消滅へ向かうことになる。

そのような原因から、パプアニューギニアで話されている853言語のうち大半は話者が1,000人以下となっている。12言語はすでに消滅しており、40言語は消滅の過程に入っている。また124言語が消滅の危機にあるとされている。特に深刻な危機に陥っている言語は話者数が100人を切る状況にある。リクム(Likum)語やホイア(Hoia)語のように80人の話者をもつものから、話者が7人のカマサ(Kamasa)語、話者がたった5人のアバガ(Abaga)語まである。

なぜ多様性は必要なのか

とはいえ、なぜ言語が多様である必要があるのだろうか。それはまず、言語が持つ固有の文化や伝統の保持のためである。パプアニューギニア内の言語であるパンダナス(Pandanus)言語を例に挙げる。パプアニューギニア中心部にパンダナスという木が生息しており、その木に実るナッツの採集の時のみにパンダナス言語は使用される。集まったナッツは粉々に砕いてプリンに加工され、祭典でふるまわれる。氷河時代から住民たちは海を渡って山を分け入り、採集を行っていたといわれ、今では儀式的な重要性を持っている。しかし、儀式や文化以上に、ひとつひとつの言語が世界や人生に関する個別の異なった視点を提供するものとしての役割を果たしており、それによって未知なるアイデアやイノベーションが創造されることも期待できるだろう。

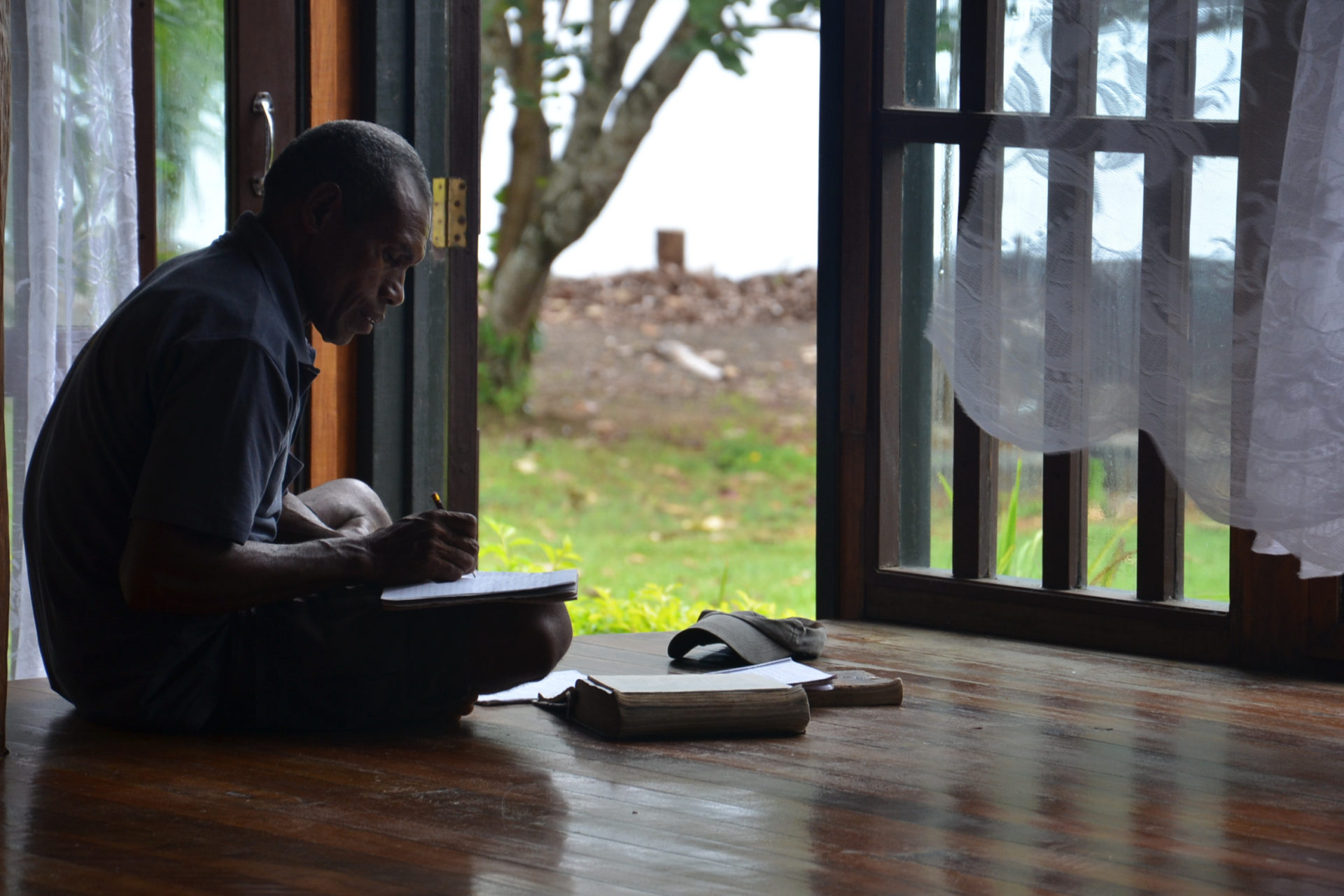

アレ(Are)語で学習する男性(写真:Jim /Flickr[CC-BY-NC-ND-2.0])

また、教育面でも固有言語を保持するメリットがある。ユネスコの情報によると子どもたちが母語で学習したときに最もよい成績を上げたというデータがある。固有言語に対応できる教材や教員の準備などコストはあるものの、子どもの学習の質を上げられる、授業についていけないことから中退してしまう子供の数を減らせるなど様々な効果も期待できる。

学校で勉強する生徒たち(写真:Ness Kerson /Wikimedia[CC-BY-SA-4.0])

多様性保持のために

多様性を保持するために世界で提唱されている取り組みをいくつか紹介したい。

1つ目は、イギリスの企業が行っている言語の録音である。ゴーコンペア(GoCompare)という金融ウェブサービス企業は消滅の危機にある言語の音やリズムを後世に残すために録音する活動を行っている。具体的には、世界の消滅の危機にある言語のうち25言語の話者に同じ意味を持つ文を録音してもらい、ネットで公開している。

2つ目は、聖書の翻訳活動である。国際組織のワイクリフ・アソシエイツ(Wycliffe Associates)は、聖書をパプアニューギニア内の多くの言語に翻訳を進めている。キリスト教徒の多いパプアニューギニアでそれぞれの言語を書き残せば、ミサや祈りなどで使用するきっかけになるであろう。一方で、布教活動としての試みであるがゆえにそれぞれの社会への予期せぬ影響も考えられる。

最後に、少し見方を変えて、フェイスブックなどのSNSと言語の保持についてあげる。2018年5月、通信担当の大臣がシステム整備のため1か月間フェイスブックへの通信を制限すると発表した。それに対し国民から、フェイスブックはコミュニケーションやビジネスを促進する重要なツールであるとして政府の発表を非難する声が上がっている。離れた場所で暮らす同一言語を使用する人々が、SNSを通じたコミュニケーションを通じて言葉を存続させているともいえ、SNSは言語の多用性保持に一躍買っているのだ。

新約聖書を掲げる司祭(写真: Kahunapule Michael Johnson/Flickr[CC-BY-NC-SA-2.0])

今、世界の多くの人々は、言語が統一を重ねられた末に、数少ない共通言語を使用して生活している。共通の言語で会話することで情報共有やコミュニケーションは円滑になり便利な側面もある。一方で我々は生活を豊かにしてくれている言語の多様性、ひいては文化や歴史的背景の多様性を通じて世界を見る目を失うこととなり、その代償は非常に大きい。消滅の危機にある言語が後世に語り継がれ、消滅せずに済むことを願うばかりだ。パプアニューギニアはどこまでそれぞれの貴重な言語を守れるのだろうか。

※1:2つの異なった言語を話す人たちが交流・共生することによって言語が混合し、コミュニケーションの道具として、「ピジン」という両方の要素が含まれた単純化された言語が発生する。それがさらに発展していくと、「クレオール」という新たな言葉として確立されていく。トクピシン語はクレオールのひとつだとされている。

ライター:Nanami Yoshimura

グラフィック:Hinako Hosokawa

パプアニューギニアにそんなに多くの言語があったなんて知りませんでした。

3つの要因の説明が分かりやすかったです。

今まで言語は少なくてもコミュニケーションが円滑になるからそこまで問題ないという風に思っていましたが、「ひとつひとつの言語が世界や人生に関する個別の異なった視点を提供する」という側面があると知って感銘を受けました。

パプアニューギニアにこれほどの言語が現存していることに驚きました。

多様性を保持するための取り組みも興味深かったです。

パプアニューギニアにこれほどたくさんの言語があったなんて初めて知りました。

言語の消滅が進む中で、言語の統一化に向かうのではなく多様性を保持する取組みが行われていることが面白いと思いました。

1つの国にこんなにもたくさんの言語があることに驚きました。多様な言語を用いて実際にどのようにコミュニケーションを行っているのか気になりました。今後も言語の消滅を防ぎ、多様性を保持していってほしいと思いました。