長年の間、宇宙開発は大国が独占している状態であった。しかし、科学技術の進歩により、宇宙開発に進出するハードルは下がり、中小国や企業、ごく最近では個人まで宇宙に関連するアクターは拡大している。目的としては科学研究や、軍事、商用など幅広い。もちろん、宇宙開発から受けることのできる恩恵はたくさんある。しかしながら宇宙開発のポジティブな側面の裏側にはネガティブな影響が存在することもまた事実である。

グローバルニュースビュー(GNV)のホームページを開くと最初に目に飛び込んでくるのも宇宙から撮影された地球の姿である。GNVの記事としては初めて地球から飛び出し、宇宙開発における問題を、軍事化や環境、公平化などの側面から多面的に分析する。

スペースシャトルディスカバリー号の打ち上げの様子(NASA / Wikimedia Commons [Public Domain])

宇宙開発の歴史

宇宙開発を語る上で冷戦中のアメリカとソビエト社会主義共和国連邦の対立・軍事競争は切っても切り離せない。その歴史は1957年にソ連が人類初の人工衛星、スプートニク1号を打ち上げたことに端を発する。1961年にはソ連のユーリ・ガガーリン氏が人類として初めて宇宙空間に到達した。そして同年1961年にはアメリカのジョン・F・ケネディ大統領がアポロ計画を発表、1969年にはアポロ11号の船長であったニール・アームストロング氏が初の月面着陸を果たした。宇宙空間に人間が到達したことで、各国は宇宙空間の平和利用の重要性を確認し、初の衛星の打ち上げからわずか2年後に、1959年に国際レベルで宇宙空間の平和利用について話し合う場である国際連合宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)が発足、以降宇宙空間の平和的な利用に関して議論が行われている。しかしながら、平和利用の議論と並行して、大国の対立や競争の側面は存在し、軍事利用的な側面が無くなることはなかった。このように当初、宇宙空間は米ソの冷戦構造をそのまま反映し、この二大国の覇権争いの舞台となった。

しかしながら、科学の技術は進歩し、宇宙に進出を果たす国家は増加していくこととなる。米ソに次いで1965年に宇宙空間に自国打ち上げの衛星を成功させたのはフランスである。ここで一つ言及しておきたいのはフランスの最初の打ち上げは現在のフランス領域内ではなく、旧植民地であった、アルジェリアのアマギール発射場であり、自国以外の打ち上げに適した場所を植民地主義を通じて確保したとの見方もできる。そこから自国打ち上げを成功させたのは日本(1970年)、中国(1970年)、イギリス(1971年、これも旧植民地であるオーストラリアからの打ち上げ)、インド(1980年)が続く。ここまでで出てきた国はいわゆる高所得国および、中印という当時から人口ランキング1位と2位の大国であり、いかに宇宙空間というものが長い間、寡占状態であったかが理解いただけるであろう。

宇宙開発におけるアクターの増加

21世紀に入ってからさらに、宇宙開発の裾野は広がりを見せる。衛星の小型化や低コスト化の結果2022年12月の時点で自国名義の衛星を保持している国は105カ国で、この数は21世紀に移り変わった約20年前には14カ国だったと考えるといかに急速に広まったかということがわかる。ここで一つ注目しておきたい点は、自国名義の衛星を持っていることと、自国単独で打ち上げ能力がある、すなわち衛星といった機材を載せ打ち上げる役割を果たすロケットを打ち上げることができるということは全く別の問題であるということである。自国単独で衛星を打ち上げることができる国は今の時点でもわずか11カ国である。つまり1980年の時点から、イスラエル(1988年)・イラン(2009年)・北朝鮮(2012年)・韓国(2022年)の4カ国が増加したのみであり、いまだに宇宙開発というのは寡占的であるとも考えることができる。これにはコスト的な側面、そして技術力的側面のどちらもが強く影響している。

宇宙開発の米ソ競争の側面を取り上げたが、冷戦終結によりそのような競争が和らぎ、1998年から国際宇宙ステーション(ISS)が始動した。ISSとはアメリカ、ロシアを含む、多数の国家が協働し、宇宙開発に取り組む宇宙基地であり、日々宇宙空間での研究・実験が行われている。現在までに20カ国266人の宇宙飛行士がISSを訪れ、研究を行なっている。米露の協力体制のもと発展してきたISSであるが、近年のロシア・ウクライナ紛争を起因として、ロシアが2024年以降はISSから撤退し自国の宇宙ステーションに移行すると2022年に発表。しかし、2023年に続報として、2028年までは継続すると、方針が二転三転しており、安定した宇宙開発への影響が懸念される。

さらにアクターは国家や国家間組織だけに収まらない。近年は宇宙にそのビジネスを拡大する企業も増えてきている。世界中で、宇宙に関連する企業の数は1万社を超え、2021年にその市場規模は4兆米ドルを突破した。またその規模はさらに拡大し、2030年には10兆米ドルを超えるとの予測もある。また、現在新たに宇宙旅行という形で個人が旅行客として関わるということが現実のものとなってきている。今後、宇宙旅行が増加するだろうと考えられており、富裕層限定とはいえ一層関与する人も増えることになるであろう。

国際宇宙ステーション(ISS)(NASA Johnson / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

宇宙開発がもたらす恩恵

宇宙開発は我々人類にどのような恩恵をもたらして来たのか、そしてこれからもたらしうるのか。

まず、地上の生活に寄与する「全地球航法衛星システム(GNSS)」(※1)をあげることができる。GNSSはもともと軍用目的で開発されたが、現在では一般生活に深く浸透し、位置情報サービスや、ナビゲーションサービスなどで広く利用されている。

次に、衛星放送について。我々が現在広く利用しているテレビにおける衛星放送も宇宙技術がなければ成立しない。衛星放送は地上の放送インフラを整備することができなくても、家庭レベルで小型のパラボラアンテナを設置することで放送を受信できるという利点があり、特に低所得国においては非常に有用な情報手段となっている。

気象予報の正確性向上も宇宙開発がもたらした恩恵の一つである。衛星技術とスーパーコンピューター技術の向上により、1980年時点での1日予報の正確性は、現在のその日から5日後までの予報の正確性と同等になっている。

宇宙開発は地球環境問題を把握し、その解決の糸口を探し出す点においても有用である。宇宙衛星は、地球の軌道の変動を調べるための大量のデータを提供することで、地球温暖化の原因を理解する上で重要な役割を果たしてきた。森林伐採の観測や、海面上昇のデータ収集などにも利用され、地球環境の保護に一役買っている。アマゾンの熱帯雨林では森林火災が問題であり、1ヶ月で30,000件発生することもあるが、衛星は森林火災を監視する機能もあり、場合によっては発火する前に予測することもできる。

また宇宙開発が進んだことによる医学的な進展もある。リモートセンシング(※2)の技術は感染症の疫学の研究に応用され、感染症の蔓延の環境要因を理解し、リスクを予測することに寄与している。また船内実験において、人体への影響として血液循環に対する無重力の影響を分析することで、動脈がどのように老化するかや、ある種の心不全を予防する方法などについて解明することが出来た。

欧州宇宙機関(ESA)所属の宇宙飛行士によるISSでの医療実験の様子(Samantha Cristoforetti / Flickr [CC BY-NC-SA 2.0])

宇宙の軍事化

ここまで宇宙開発を行うことで我々が受けることのできるメリットについて解説してきた。ここからは宇宙空間の軍事化について焦点を当てる。

上述した通り、米ソの冷戦対立に伴って激化した宇宙開発が、当初より軍事に関連していたことは想像に難くないであろう。限りなく「高地」である宇宙は軍事的利用価値が高く、宇宙空間をコントロールすることは国家の軍事戦略にとって有意である。ここでいう軍事とはどのようなことであろうか。SF映画のように宇宙船からレーザー光線が飛び交うような戦争の舞台として宇宙があるのだろうか。基本的にそのようなイメージはあまり正しくはない。地球軌道上にはたくさんの物体が存在しており、不用意な宇宙アセット(資産)への攻撃は宇宙全体の運用に大きな影響があることから、作戦支援的な軍事化や、戦闘の想定は進められてきたものの、宇宙空間は長らく米ソ双方が実際的な攻撃を控える「聖域」であった。

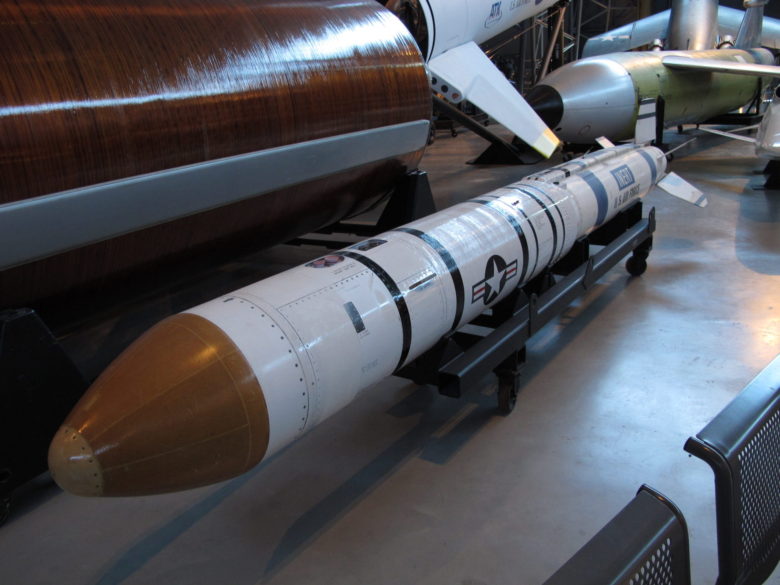

しかし、軍事化はさまざまな面で見られてきた。例えば、軌道上の衛星を攻撃する対衛星(ASAT)兵器である。これは宇宙開発が始動した1950年代後半にはすでに技術として存在し、アメリカは1959年に、ソ連は1968年にともに初の実証実験を行なっている。そして2007年に中国軍がASAT兵器の実験を行い、自国の衛星を破壊した。その他さまざまな要因も含むが、中国のASAT分野への参入を一つのきっかけに、2018年にアメリカ国防総省は宇宙空間を正式に「軍事領域」と認識すると発表した。その後も2019年にはインドが初めてのASAT兵器実験を実行し、のべ4カ国がASAT兵器を開発したことになった。

大陸間弾道ミサイル(ICBM)も宇宙の軍事化の一つの例と言える。ICBMは大陸間を横断する長距離のミサイルで、一度宇宙空間に打ち上げて、大気圏に再び突入させ、核弾頭などを爆発させる仕組みである。宇宙空間においての軍事化の先駆けがこのICBMであり、世界初の衛星スプートニク1号を搭載し打ち上げたR-7が世界最初のICBMである。このような兵器が世に出てから、宇宙空間の平和利用の議論が本格的に始まることになった。

また、軍事化はこのように一目で軍事兵器であると分かるようなものだけではない。例えば、衛星による敵地の偵察やリモートセンシングが行われている。また前出の、ASAT攻撃には物理的に衛星を破壊する兵器のようなものだけではなく、通信を妨害することによる攻撃も想定される。これはジャミングと呼ばれ、衛星のアンテナの視野内で同じ無線周波数のノイズを放出することによって、対象衛星と地上の交信を妨害する。

アメリカ、スミソニアン国立航空宇宙博物館に展示されているASAT兵器(Kelly Michals / Flickr [CC BY-NC 2.0])

宇宙軍事化に対する法整備

ではこのような軍事化の動きに対して何も対処がなされていないのかというと、もちろんそのようなことはない。まず、宇宙空間において人類の活動が始まり、1959年に国連総会でCOPUOSの発足が採択されると、1961年にはその大きな最初の成果として「宇宙法原則宣言」が採択された。しかしながら宣言は法的拘束力を有しないため、次なるCOPUOSの目的は国家を法的に拘束することのできる条約化であった。そしてその結果として、1966年に「月その他の天体を含む宇宙空間の探査及び利用における国家活動を律する原則に関する条約(通称、宇宙条約)」が採択されることになる。この条約は米露を含む113ヶ国が加盟しており、「宇宙の憲法」として認識されている。

この条約では宇宙空間の平和利用、宇宙空間の探査・利用の自由、宇宙空間の領有の禁止、国家への責任集中原則などが定められており、特に平和利用に関する部分が宇宙空間の軍事化に深く関わってくる部分である。第4条(※3)にて宇宙を「宇宙空間」と「天体」に分け、少なくとも天体は「もっぱら平和的目的」のために用いなくてはならないと決められており、天体における非軍事化はこれにより国際法上、達成されたと考えられている。しかしながら、宇宙空間に関しては核兵器及び他の大量破壊兵器を地球軌道上に乗せないことを定めているにとどまり、その他の軍事活動は基本的に規制されていないという現状がある。

そのため、この条約のみで宇宙空間における軍事化の問題に対処することは困難である。この条約の制定から4つの新たな条約(※4)が出された。しかしながら、これらをもってしても軍事化に効果的な規制をかける事ができていないというのが現実である。

COPUOSの会議の様子(UNIS Vienna / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

さらに言えば、最後の条約が採択されて以降、40年以上新たな条約は採択されていない。これはCOPUOSでの採択がコンセンサス方式であることに加え、加盟国が宇宙条約の採択当時の28ヶ国から102ヶ国に増加したことで加盟国の総意を取りづらいということが関係している。アメリカは条約の制定そのものに否定的な立場であり、その一方で中露は「宇宙空間における兵器配置防止条約(PPWT)」案を提案しているのだが、採択には至っていない。そのため、軍縮会議(CD)や国連総会第一委員会なども含めて「宇宙空間における軍備競争の防止(PAROS)」という議題で議論を行なっているものの、膠着状態が長引き、軍事化の加速に対して有意な結果は出せていないというのが現状である。

しかし近年、特筆すべき動きが国連総会で起こった。2020年にイギリスが主導で「責任ある行動の規範、規則及び原則を通じた宇宙における脅威の低減」を国連加盟国に求める決議案が150ヶ国の賛成をえて、採択されたのである。この採択に伴い、新たに宇宙安全保障に関するワーキンググループが発足し、実効性のある規律の作成に一歩前進したと言える。

その他に、直接的な宇宙兵器への規制ではないが宇宙空間に関わるものとしては「部分的核実験禁止条約(PTBT)」並びに「包括的核実験禁止条約(CTBT)」が宇宙空間での核実験を禁止していたり、「環境改変技術敵対的使用禁止条約」においても宇宙空間の構造、組成又は運動に変更を加える技術の軍事的利用を禁止していたりする。

宇宙開発を起因とする環境問題

ここまでは軍事化という側面から宇宙開発を見てきたが他にはどのような問題があるのだろうか。宇宙開発が始まってから現在まで、宇宙開発を起因とした問題は実に幅広く発生している。ここでは環境問題について取り上げる。

科学技術が発展すれば環境問題が起こるというのは、海でも陸でも、そして宇宙でも同じことである。宇宙における環境問題の最たるものとして挙げられるのがスペースデブリ(宇宙ゴミ)である。スペースデブリとは機能していない衛星や役目を終えた衛星、放棄された衛星の部品やその他の破片などのことである。これらは、現在機能している衛星や宇宙基地に衝突し、致命的なダメージを与えることがある。これらは前出のASAT兵器の使用によっても発生する。また、現在増加してきているスペースデブリがお互いに衝突してさらに複数の破片に分解することによりデブリの数が指数関数的に増加する現象(ケスラーシンドローム)も問題視されており、対策が急務である。そこで、COPUOSにて「スペースデブリ低減ガイドライン」や「宇宙活動に関する長期持続可能性ガイドライン(LTSガイドライン)」を採択し、スペースデブリの増加に対応しようとしている。

海で発見されたロケットのブースターの残骸(NASA / Wikimedia Commons [public domain])

宇宙開発において衛星やロケットを打ち上げる際の燃料が大気汚染・気候変動の増進、オゾン層の破壊につながるという指摘もある。ただ近年まで、宇宙開発が要因の大気汚染や気候変動はあまり検討されてこなかった。それは、そもそもロケットの打ち上げというイベントがそこまで頻繁に行われるものではなく、1年間で宇宙業界が消費する燃料は航空機が消費する燃料の1%程度であり、優先度が低いと考えられていたからだ。しかし、逆に考えると、頻繁に行われている、航空機の飛行に対して、あまり行われていないロケットの打ち上げが原因の燃料消費が100分の1であるということから、ロケット1機あたりの消費燃料が膨大であることがわかる。

また、ロケットが航空機の飛行しない大気上空で排出するブラックカーボンが通常と比較した時に500倍の熱保有をするという研究結果もあり、気候変動への影響は甚大になるであろう。宇宙開発が進み、宇宙旅行などが現実のものとなってきた今、このような問題はより具体性を帯びて検討されるべきだとされており、専門家も警鐘を鳴らす。

宇宙開発を起因とする格差・不平等問題

先ほどは環境問題を取り上げたが、宇宙開発における格差・不平等問題も深刻である。衛星を保有する国が増加したとはいえ、自国単独で打ち上げる能力を保持するのはわずか11カ国(※5)であり、打ち上げ能力のある国が多数のメリットを享受しているということも否めない。

例えば、インド宇宙研究機関(ISRO)が2018年からの5年間で19ヶ国177の衛星打ち上げを請け負うことによって約9,400 万米ドルと4,600万ユーロの外貨を獲得した。この19カ国の中には宇宙大国であるアメリカも含まれている。アメリカからは民間企業の打ち上げだけでなくアメリカ航空宇宙局(NASA)とISROの共同で、インドからの打ち上げを行う予定である。これにはさまざまな要因があるがISROの信頼性と高い費用対効果が大きな要因である。

宇宙開発におけるISROとロシアの協力に関する合意書に署名(Prime Minister's Office / Wikimedia commons [Government Open Data License - India (GODL))

このように、圧倒的な存在感を放つようなグローバルサウス(※6)の国も例外的に存在するが、ほとんどのグローバルサウスは宇宙分野において、大きく遅れを取っているのが事実である。近年では、宇宙大国がグローバルサウスの国と協力して宇宙開発を行う事例もいくつか存在する。中国企業がジブチに10億米ドルをかけて宇宙開発の拠点の設立を計画し、2023年に実際に覚書を交わした。またケニアの研究者が開発した研究衛星が2023年にアメリカのスペースX社のロケットに搭載されて発射された。2023年1月にはアフリカ宇宙機関が発足し、アフリカの宇宙開発を支える基盤となることが期待されている。現代の社会において宇宙開発から得られる情報・技術は、日常生活を含むあらゆる場面で重要視されている。そのため、現状ではまだグローバルサウスの国々はこれらにアクセスするため、法外な費用を外国政府に支払うことになり、ますます貧富の格差を拡大させることにつながる。しかし、自国が一から宇宙設備に投資することと比較すると、他国に依存せざるをえないという状況がある。打ち上げを請け負う過程で能力がすでにある国へ資金が流れ、宇宙開発能力がさらに増強され、格差はより顕著になる。

これは宇宙産業に限った話ではないが、一度発生した格差の是正は容易ではない。これまでの地上での教訓をもとにこれから起こりうる可能性のある格差問題としては、宇宙環境問題への対応と開発を進展させたい国とのせめぎあいである。宇宙環境破壊を食い止めるために、開発を規制するもしくは、よりグリーンな方法での開発を求めることになるとする。そうなった時、これまでの環境破壊に責任がある宇宙大国が主要な責任を負うという、気候変動問題の文脈で用いられる「共通だが差異ある責任(CBDR)原則」のようなものを適用するのか、はたまた全ての国に一様に規制をかけるのかという問題が発生する。もしも一様にそのような規制や高コストのグリーンな開発を求めた場合、低所得国の宇宙開発へのハードルは高くなり、先に開発を始めた大国だけがさらに先を走ることになり格差の増大につながる。実際に気候変動への対応の際に大きな論争を呼んでいるが、その舞台が宇宙に移り変わった時、どのような結論を出すのだろうか。

起こりうる宇宙資源競争

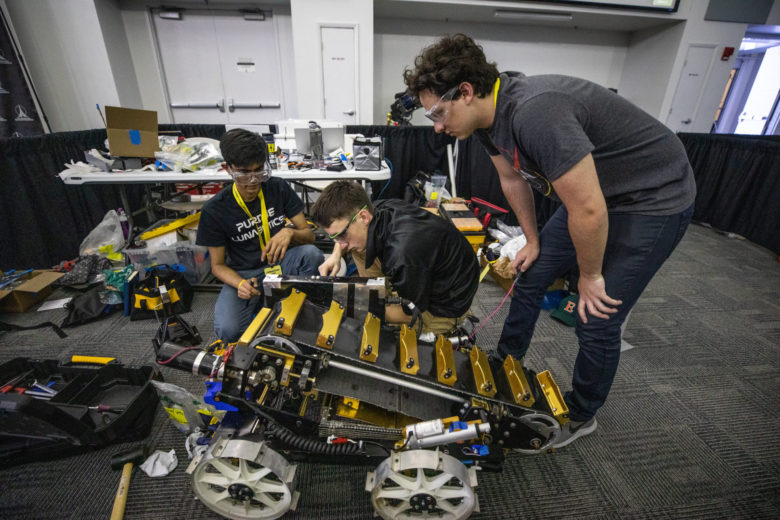

ここまで、これまでの宇宙開発と現状抱えている問題などについて解説した。宇宙開発はこれからもさらに発展するだろう。そこで起こりうる議論に関して1つ取り上げる。それは宇宙の資源問題である。例えば、月にはさまざまな資源が存在していることが判明しており、その一つの「ヘリウム3」は核融合の燃料として非常に有用だとされていて、地球上にはほとんど存在しないが、月には豊富に存在する。宇宙条約により、宇宙空間および天体の領有は禁止されているがあくまでそれは国家による領有の禁止であり、近年では国内法の整備をすることで民間企業を宇宙資源獲得に送り出す土台を整える例も存在している(※7)。

資源をめぐる紛争などは歴史を振り返れば、たくさんある。紛争の火種となってしまうことは十分にありえるだろう。現状では基本的に科学技術的研究のために採取などが行われているがこれが本格的に商業的に移り変わると新たな問題が出現するであろう。また、技術にアクセスのない国に関して、月協定に定められているような「人類共同財産(CHM)原則」を適用した時、少数の国や企業が宇宙資源の寡占をすることは許されるのかといった問題もある。そもそもこの月協定に宇宙大国はほとんど加盟していないため、死文化している。そのため、今後も国際・国家・法人・個人レベルなどさまざまなレイヤーで議論が行われることが期待されている。

月資源採掘のためのロボットコンペティションに参加する大学生チーム(NASA Kennedy / Flickr [CC BY-NC-ND 2.0])

まとめ

ここまで様々な側面から宇宙空間に関して解説した。宇宙空間は、人類に新たな希望を与えるとともに、さまざまな課題、解決すべき問題ももたらしてきた。慎重な議論とともに人類にとっての最適解が選択されることを期待し、その動向を注視していきたい。

※1 アメリカのGPS、EUのGalileo、ロシアのGLONASS、中国の北斗衛星導航系統などがある。

※2 リモートセンシングとは衛星や航空機から放出した放射線と反射された放射線を測定することにより地形や大気の情報を取得する技術のこと。

※3 宇宙条約第4条「条約の当事国は、核兵器及び他の種類の大量破壊兵器を運ぶ物体を地球を回る軌道に乗せないこと、これらの兵器を天体に設置しないこと並びに他のいかなる方法によってもこれらの兵器を宇宙空間に配置しないことを約束する。月その他の天体は、もっぱら平和目的のために、条約のすべての当事国によって利用されるものとする。天体上においては、軍事基地、軍事施設及び防備施設の設置、あらゆる型の兵器の実験並びに軍事演習の実施は、禁止する。科学的研究その他の平和的目的のために軍の要員を使用することは、禁止しない。月その他の天体の平和的探査のために必要なすべての装備又は施設を使用することも、また、禁止しない。」

※4 1967年「宇宙飛行士の救助及び送還並びに宇宙空間に打ち上げられた物体の返還に関する協定」

1972年「宇宙物体により引き起こされる損害についての国際的責任に関する条約」

1975年「宇宙空間に打ち上げられた物体の登録に関する条約」

1979年「月その他の天体における国家活動を律する協定」

※5 ソ連の解体ののちにウクライナ、ロシア連邦も打ち上げに成功しているが、ソ連の宇宙開発計画が継続したものであるため、ここではカウントしていない。

※6 グローバルサウスとはいわゆる、「第三世界」や「低所得国」などとほぼ同義で使用される言葉であり、実際に南半球に位置しているという意味ではない。

※7 現状そのような国内法を整えている国は、アメリカ(2015年)、ルクセンブルク(2017年)、アラブ首長国連邦(2019年)、日本(2021年)が挙げられる。

ライター:Yusui Sugita

グラフィック:Yusui Sugita