インドに住む400万人の市民権が危機にさらされている。2018年7月30日、インド政府が発表した「国民登録簿」(National Register of Citizens)。インド北東部に居住する400万人の国民が、この国民登録簿から削除されていたのだ。この国民登録簿が掲載するのは「1971年3月24日までにインド国内に居住していたことが証明できた者」という条件を満たした国民だ。なぜインド政府は、このような条件を設定しているのか。その背景にある、インド北東部地域が抱える問題に迫っていく。

インドの投票所(写真:Public.Resource.Org/Flickr [CC BY 2.0])

背景にある移民問題

冒頭で述べた国民登録簿の事件において、リストから抹消されたのはインド北東部地域の人々であった。なぜこの地域の人々が標的となったのか。その原因の一つが、インド北東部が抱える移民問題である。

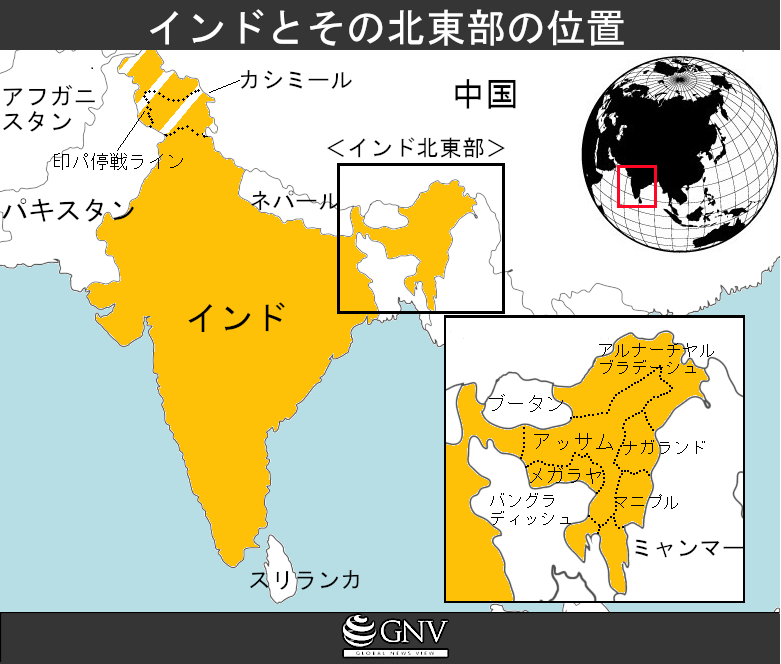

問題となっているインド北東部は、イスラム教徒が多数派を占めるバングラデシュや、仏教徒が多数派のブータンと国境を接している。このような地理条件にあるインド北東部には、歴史的に多くの移民が流入してきた。イギリスの植民地であった19世紀、紅茶プランテーションにおける労働力を確保するため、インド国内外からの北東部への人口移動が行われた。特に東ベンガル(※1)からの移民は、農耕についての技術や知識を持っており、北東部の農業生産に大きな影響を与えた。1947年にインド、パキスタンが分離独立したが、当時、バングラデシュは「東パキスタン」としてパキスタンに帰属していた。この際に、東パキスタンから何百万人もの移民がインドに流入したため、1951年に最初の国民登録簿が作成された。

事態がさらに深刻化したのは1971年のことである。この年、東パキスタンがパキスタンからの独立し、バングラデシュが誕生した。この激しい独立戦争は、多数の難民を生み出し、難民の多くはインド北東部に逃れた。アッサム州では移民の急増により、1970年後半から1980年前半にかけて、反移民の暴動が巻き起こるなど、元からインド北東部に住んでいた人々と移民との溝は深まっていった。「アッサム運動」と呼ばれるこの闘争が終わったのは1985年のことである。インド政府と全アッサム学生連合(AASU)が合意を行ったのだが、この合意の中で1971年3月以降にインドに移住したものを「外国人」とすることが決定された。2018年の国民登録簿の事件は、こうした問題を背景にしていると考えられている。

2016年市民権改正法案

インドの移民問題に関して、もう一つ重要な政策がある。それが、「2016年市民権改正法案」だ。改正によって、アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタンからの不法移民のうち、ヒンドゥー教、シーク教、仏教、ジャイナ教、ゾロアスター教、キリスト教を信仰するものに対して、市民権が与えられるのだ。結局のところ、2019年にこの法案は国会で議決される前に廃止されたのだが、この改正法案をめぐり、インド国内では議論が巻き起こった。

インド政府はなぜこのような法案改正を進めたのか。政府はこの法案の目的を、宗教的理由によって母国で迫害を受けている人を救助することであると主張している。この法案の対象の中にイスラム教徒が含まれていないのは、アフガニスタン、バングラデシュ、パキスタンではイスラム教が多数派であり、イスラム教徒がこれらの国家で迫害の対象となることはない、という理由だ。

また、政府はこの法案を成立することによって、アッサム州が「第二のカシミール」になることを防ぐことも目的にしているという。1947年にインド・パキスタンがイギリスから独立する際、ヒンドゥー教を多数とするインドと、イスラム教を多数とするパキスタンに分かれて独立することになった。当時、藩王国と呼ばれる自治領であったカシミール地方は、人口の大部分がイスラム教を信仰しているにも関わらず、藩主がヒンドゥー教を信仰していたことから、インドへ帰属することとなった。このような状況下で、カシミール地方をめぐってインドとパキスタンの間では戦争が勃発し、1972年には両国間で「停戦ライン」が設定され、カシミールはインド統治領とパキスタン統治領に分割された。しかしながら、当該地域におけるインドとパキスタンとの紛争は現在も続いている。加えて、インドが支配するカシミール地域内には反インド政府勢力も存在している。1989年以降、反インド政府グループによる攻撃が行われており、7万人が命を落としている。パキスタンがその勢力に支援をしているとされており、インドとパキスタンとの軍事衝突に発展する場合もある。

バングラデッシュとの国境線を守るインド国境警備隊(写真:Patho72 / Wikimedia [CC BY-SA 4.0])

同様の問題がインド北東部でも起こる恐れがあると政府関係者が主張する。つまり、カシミール地域内で起こっているように、反政府勢力との闘争に発展することを懸念している。1971年にはアッサム州におけるヒンドゥー教徒の割合は71%であったが、2011年には61%まで減少している。政府与党であるインド人民党(BJP)は、ヒンドゥー教徒の人口割合の減少の影響を受けて、アッサム州で獲得できる議席数が減少することも懸念しているのだ。

改正法案に潜む矛盾

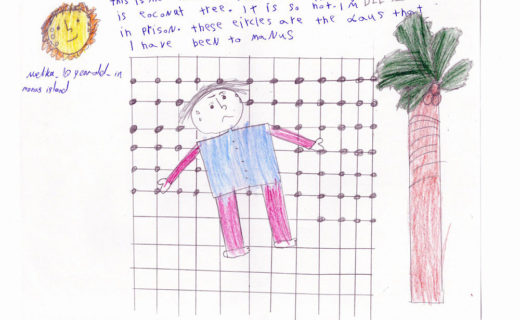

政府の主張の一方で、この改正法案には矛盾があると指摘されている。政府は改正法案の目的を「母国で迫害を受けている人々を救助するため」であると述べている。しかしながら、政府は救助する対象を恣意的に制限している可能性があると指摘されているのだ。先述したように、改正法案によって市民権が与えられるのはイスラム教が多数派を占めるパキスタンやバングラデシュ、アフガニスタンからの移民に限られている。ネパールやスリランカ、ミャンマーからの移民や難民も多く存在しているにもかかわらず、政府は彼らを保護の対象から除外しているのだ。特にミャンマーからはロヒンギャと呼ばれるイスラム系の少数民族が、迫害を受けて難民となり、インド国内に逃れてくる。彼らは国連人権委員会において、「世界で最も迫害を受けている少数民族」と述べられている。それにもかかわらず、インド政府は彼らを改正法案上の保護の対象から除外している。それどころか、2019年1月には、複数のロヒンギャ難民を逮捕し、14日間拘禁したのだ。

このことを鑑みると、市民権改正法案が本当に「移民・難民を保護する目的」で作られたものなのか、疑いが残る。こうした動きは、現在与党を担っているBJPが持つイデオロギーに由来すると考えられる。BJPはヒンドゥー至上主義を実質的に推進している政党だとされている。BJPは、このような政策を進めることによって、イスラム教徒を国内から排除し、「ヒンドゥー教徒の国家」の実現を試みているという指摘もある。

演説を行うモディ首相(写真:Narendra Modi/Flickr [CC BY-SA 2.0])

また、この改正法案によって、政府はインド北東部地域においてイスラム教徒が多数派を占めることを阻止しようと試みているのではないかという指摘もされている。冒頭で確認したように、国民登録簿の事件で、400万人がリストから抹消された。しかし実は、この400万人のうち、220万人がヒンドゥー教徒であったのだ。政府は改正法案によって、国民登録簿から排除されたヒンドゥー教徒に市民権を認めようとしていると考えられる。改正法案はヒンドゥー教徒に優位を与えるための施策であったといえるだろう。

市民の抗議

このように、多くの矛盾を抱える市民権改正法案。この改正法案に対してインド北東部の住民からの反対の声も多く上がったが、彼らの抗議の理由は法案の抱える「矛盾」ではなかった。なぜ多くの住民たちは市民権改正法案に反対をしたのか、彼らの主張を確認しよう。宗教の違いを重視していると考えられる政府とは打って変わり、現地住民たちは必ずしも宗教を重視しているわけではない。複数のアッサム地方のBJP党員も、政府の方針に反対している。彼らは、「宗教に関わらず外国人には市民権を与えるべきではない」という立場をとっている。むしろ、移民・難民を受け入れることによって土地の権利や職業をめぐる競争が激しくなってしまうことを危惧しているのだ。加えて、この法案によって、ベンガル語を使用する人が増加することも懸念もあるようだ。移民が増加することによって、インド北東部地域において現地住民たちが「少数派」になってしまことを憂慮しているのだ。

アッサム州、グワーハーティー市(写真:Max Pixel [CC0 1.0])

交錯する市民の要望と政府の思惑

以上で確認してきたように、インド政府は現地住民の声を無視し、「ヒンドゥー・アイデンティティ」を重視した政策を推し進めようとしている。一見、移民・難民を保護する政策のように思えるが、この政策が真に移民・難民の保護のために行われているのではないことは明らかだろう。インド政府と現地住民の思惑がすれ違う中で、現地住民の反移民感情は高まるばかりだ。今回、市民権改正法案は廃案となったものの、この法案についての懸念が完全に消えたわけではない。というのも、2019年4月から5月に実施される下院の総選挙が開催されるからだ。この選挙でBJPが過半数を占めた場合、市民権改正法案が再浮上する可能性が高いのだ。400万人の市民権の行方はどうなるのか。そして、この地域での移民・難民と現地住民たちの対立は解消されるのか。今後の動向に注目したい。

※1 東ベンガルは現在のバングラデシュ。1947年のインド独立以前は、東ベンガルとインドは共にイギリス領インドとしてイギリスの支配下にあった。

ライター: Tomoko Kitamura

グラフィック: Saki Takeuchi

年末の10大記事の中にありましたね!気になっていたので読めてうれしいです!

表面的には移民保護政策に思える政策が、裏の意図を理解しないまま進められていく怖さを感じた。日本にもそのような法案が存在するのかしら?

「ヒンディー・アイデンティティ」の言葉や「アメリカファースト」のように、何かを◯◯国民のアイデンティティとして結びつけるイデオロギーが増えているように感じるが、グローバル化が進み、様々な人々の行き来が活発化し、流動的になる世の中において、そのような排斥精神は時代に逆行しているように感じる。

国民の声、国益、時代の流れ、何を考慮して政治の舵を切るのかに正解はなく非常に難しいと思った。

宗教対立は政府や上の者が思うほどではなく、市民達は案外穏やかに暮らしているのかなとも思いました。それにしても、人口の多い国はこういう統制が大変なのですね。

移民問題、領土戦争、宗教対立。国家は様々な背景要因を考慮してルールを制定するのだから、表向きの目的や背景を鵜呑みにしてしまう怖さを感じました。

また、国を動かす人間と実際に問題に直面する住民との間にある認識の乖離は、本当に難しい問題なんだと再認識させられます。それぞれがそれぞれの課題意識や感情を持っているはずで、簡単には「共感」できないだろうけれど、しっかりと向き合えば相手の状況を頭で「理解」することはできると思います。このような対立の解決を目指すには、他者に対して真摯に向き合う姿勢が一番大切なのかもしれません。